Анаплазмоз крупного рогатого скота

Анаплазмоз крупного рогатого скота

Анаплазмоз КРС: пути заражения, симптомы, лечение и профилактика

Анаплазмы оказывают негативное влияние на функцию молочных желез. Заводчики сталкиваются со снижением продуктивности КРС. Размножение вредоносных бактерий может стать причиной гибели отдельных особей.

Анаплазмоз крупного рогатого скота возникает из-за заражения коров паразитами, относящимися к роду Anaplasma marginale. После выздоровления большинство животных остаются носителями инфекции.

Что за заболевание?

Анаплазмоз КРС – кровопаразитарное заболевание, которое сопровождается анемией, истощением и лихорадкой. Одноклеточные бактерии активно размножаются в крови больного животного. От патологии страдают коровы, овцы и козы.

Возбудитель

Причиной развития анаплазмоза считаются внутриклеточные паразиты, относящиеся к группе Anaplasma marginale. В качестве промежуточных хозяев выступают иксодовые клещи, комары и слепни. Они заражают жертву во время укуса. Чаще всего вспышки заболевания возникают в летнее время года.

Продолжительность инкубационного периода зависит от возраста и состояния здоровья животного. Первые признаки анаплазмоза можно заметить на 6 день после проникновения паразитов. Опасность заболевания в том, что у некоторых животных оно протекает практически без симптомов.

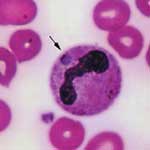

Инфекцию выявляют при тщательном обследовании КРС. Одноклеточные бактерии живут колониями и размножаются с помощью деления. В эритроците коровы могут жить сразу несколько паразитов. Анаплазмы проникают в мембрану кровяных клеток. В дальнейшем они используют их, как сырье для образования новых бактерий.

Важно! Выявить паразитов можно с помощью исследования мазков методом Романовского. В плазме больного животного присутствуют круглые объекты темного цвета. Размер самых крупных особей достигает 2,2 мкм.

Насекомые являются переносчиками патогенных микроорганизмов. Инфекция передается будущему потомству. Клещ откладывает яйца, в которых уже присутствуют паразиты. Возбудитель заболевания поражает кишечник насекомого.

Клещ откладывает яйца

Признаки болезни у домашнего скота

Анаплазмоз можно распознать по следующим симптомам:

- Проникновение паразитов приводит к нарушению обменных процессов.

- Животные начинают страдать от кислородного голодания, так как инфекция поражает эритроциты.

- У коровы возникает дефицит железа. Специалисты отмечают у больных особей симптомы гемоглобинурии, которая сопровождается распадом кровяных телец.

- Температура животного повышается до 41 градуса.

- Признаком заражения являются изменение цвета слизистых. Они приобретают желтоватый оттенок.

Патологические изменения в организме

Об анаплазмозе свидетельствует бледность и желтизна кожных покровов. Животное не только теряет аппетит. Корова становится вялой и апатичной. У неё нарушается дыхание. Уменьшение количества эритроцитов приводит к сбою сердечного ритма.

Характерным симптомом анаплазмоза является нарушение работы пищеварительной системы. Больные коровы мучаются от водянистого поноса. КРС стремительно теряет вес, и перестает давать молоко.

Важно! Особую опасность инфекция представляет для беременных особей. Паразиты существенно повышает риск возникновения абортов. Нарушение обмена веществ приводит к тому что животное, пытается есть несъедобные предметы.

При осмотре мертвых особей можно заметить изменения в тканях почек, печени и селезенки. Отеки считаются характерным признаком патологии. Они образуются в подкожных слоях в области живота и шеи.

В процессе размножения паразиты выделяют токсины. У коровы увеличиваются лимфоузлы. Острая стадия анаплазмоза длится около 15-30 дней. Заболевание может перейти в хроническую стадию. У многих животных анаплазмоз протекает в латентной форме.

Схема лимфоузлов коровы

Обычно признаки заражения возникают при малейшем ослаблении иммунитета. Сложность определения причины заболевания диагноза заключается в том, что патологию легко перепутать с симптомами бабезиоза или лептоспироза.

Чтобы выявить возбудителя заболевания специалисты проводят забор крови. С помощью мазка плазмы по Романовскому можно определить тип инфекции. Для уточнения диагноза врачи проводят серологическое обследование. У отелившихся коров антитела попадают в молоко.

Методы лечения

Одноклеточных паразитов можно уничтожить с помощью антибиотиков тетрациклинового ряда (Террамицин, Окситетрациклин). Не превышайте дозировку, указанную в инструкции. Больному животному нужно 1 раз в сутки вводить антибиотики из расчета 6-10 тыс. ЕД на кг веса. Продолжительность лечения составляет 4-6 дней.

Подавить деятельность паразитов можно за счет препаратов пролонгированного действия:

Их нужно принимать 1 раз в 3-4 дня. Положительных результатов можно добиться с помощью Бровасептола. Препарат нужно давать больной корове 1 раз в сутки. Эффективным средством при анаплазмозе считается Сульфапиридазин. Перед использованием его нужно растворить в воде в пропорции 1:10. Оптимальная доза препарата составляет 0,05 г/кг.

Для борьбы с инфекцией используется Биоветин в количестве 10 мг/кг в сутки. Ветеринары прописывают больным животным Бровасептол. Инъекции этого препарата нужно вводить через каждые 24 часа по 0,1 мл/кг.

Возбудители анаплазмоза чувствительны к сульфаниламидам. В качестве поддерживающей терапии рекомендуется использовать раствор глюкозы 4%. При лечении анаплазмоза используют Сульфантрол 20%. Рекомендуемая доза препарата составляет 0,003 г/к. Средство предназначено для внутримышечного введения. Справиться с паразитами можно, если давать животному Этакридин лактат.

Заводчики избавляются от паразитов за счет препаратов, изготовленных на основе амидокарба дипропионата:

Лечебная доза средств составляет 1,2 мг/кг. После заражения животное страдает от нарушения обмена веществ. Чтобы восстановить работу органов пищеварения необходимо соблюдать диету. Корова нуждается в обильном питье. В рационе должны присутствовать витамины и микроэлементы.

Профилактика

Риск заражения анаплазмозом можно уменьшить, если выполнять следующие правила:

Коровы на пастбище

- Следить за состоянием пастбищ, где пасутся животные.

- Всех новичков нужно держать в течение 30 дней на карантине. За это время можно провести их обследование, чтобы убедиться в отсутствии паразитов.

- Предотвратить вспышки анаплазмоза можно, если провести обработку шерсти коров с помощью акарицидных средств. Процедуру нужно проводить 1 раз в неделю.

- Больных и здоровых особей необходимо держать отдельно.

- Обязательно проверяйте наличие ветеринарного свидетельства при покупке коров.

- Заводчикам нужно проводить регулярную дезинфекцию коровника.

Важно! Производители выпускают специальные вакцины, предназначенные для выработки иммунитета к возбудителям анаплазмоза. Таким способом можно защитить коров от заражения в течение 10-11 месяцев.

Заключение

Анаплазмоз приводит к стойкому снижению продуктивности КРС. Даже после выздоровления многие животные остаются носителями опасной инфекции. Предотвратить заражение можно за счет вакцинации. Шерсть животных необходимо 1 раз в неделю обрабатывать акарицидными препаратами.

Анаплазмоз жвачных животных

Анаплазмоз жвачных животных – трансмиссивная кровепаразитарная болезнь крупного и мелкого рогатого скота вызываемая кровепаразитами из рода анаплазм, протекающая с симптомами общего угнетения, анемии, атонии желудочно кишечного тракта, лихорадкой непостоянного типа и истощением.

Анаплазмоз жвачных животных – трансмиссивная кровепаразитарная болезнь крупного и мелкого рогатого скота вызываемая кровепаразитами из рода анаплазм, протекающая с симптомами общего угнетения, анемии, атонии желудочно кишечного тракта, лихорадкой непостоянного типа и истощением.

Из домашних животных анаплазмозом болеют крупный рогатый скот, буйволы, зебу, овцы, козы. Из диких животных анаплазмозом болеют некоторые виды антилоп, олени, лоси, сайгаки , козероги, архары, лани, гну, полевые мыши и другие грызуны. Описаны случаи анаплазмоза у лошадей, ослов, мулов, верблюдов, свиней, собак, кошек.

Обычно анаплазмоз регистрируется в местах распространения пироплазмоза, бабезиоза, тейлериоза, нередко в виде смешанной инвазии.

Возбудитель анаплазмоза крупного рогатого скота – Anaplasma marginale, у мелкого рогатого скота – Anaplasma ovis.

Возбудитель. По своим морфологическим признакам анаплазмы близки к риккетсиям. Анаплазмы имеют одноконтурную плазматическую мембрану, клеточную стенку, нуклеоид, тяжи, фибриллы и мембранные структуры в цитоплазме. Возбудители анаплазмоза локализуются в эритроцитах, иногда анаплазм находят в лейкоцитах и тромбоцитах, где они формируют колонии, состоящие из 2-8 особей.

При микроскопии мазков крови окрашенных по Романовскому анаплазмы имеют вид фиолетово-синеватых или рубиновых округлых включений величиной 0,1-1,25µ, реже встречаются анаплазмы угловатой или вытянутой форме с отростками (последние бледнее окрашены). Принято считать, что анаплазмы располагаются ближе к краю эритроцита. В эритроците встречаются по 1-2 и реже 3-4 паразита, иногда больше. В период разгара болезни поражается до 50-80% эритроцитов больного животного.

Цикл развития. Размножаются анаплазмы в эритроцитах методом простого деления или почкования, в результате чего образуют колонии. При электронной микроскопии в анаплазмах выявлены так называемые инициальные тельца, которые состоят из микроколоний. Поражение здоровых эритроцитов при анаплазмозе происходит в результате проникновения в них инициальных телец. Биологическими переносчиками анаплазм у животных являются 11 видов иксодовых клещей и один вид аргасовых (Alveonasus lahorensis). Во время кровососания больных анаплазмозом животных анаплазмы попадают в кишечник клещей, где размножаются. Передача возбудителей клещами происходит трансовариально и трансфазно. Механическими переносчиками анаплазм являются кровососущие насекомые. У овец перезаражение анаплазмозом может быть при паразитировании кошарного клеща, овечьей кровососки, кровососущих двухкрылых насекомых – мух, слепней, комаров и др. При несоблюдении существующих правил асептики и антисептики ветеринарные специалисты во время ветеринарных обработок (взятие крови, вакцинация, обрезка рогов и т.д.) с нестерильными инструментами могут переносить анаплазмоз от одного животного другому.

Эпизоотологические данные. Анаплазмоз крупного рогатого скота регистрируется на Северном Кавказе, Закавказье, Нижнем Поволжье, в Новосибирской, Челябинской, Смоленской, Калининградской областях, в Средней Азии, Казахстане, на Украине, Белоруссии преимущественно в зоне Полесья. Заболевание чаще всего встречается в весенне-летне-осенний период и чаще всего протекает в виде смешанной инвазии с другими кровепаразитарными заболеваниями. В виду длительного носительства при анаплазмозе в неблагополучных регионах создается иммунное стадо, в результате чего заболевание анаплазмозом регистрируется только у молодняка в виде спорадических случаев. Но в случае поступления в хозяйство здоровых восприимчивых животных возможны вспышки анаплазмоза с охватом значительного поголовья животных.

Анаплазмы не устойчивы к воздействию высокой температуры и дезинфицирующих средств. Возбудитель быстро погибает при температуре +50°, под действием дезинфицирующих растворов : 0,5% -го раствора фенола, 1-2%-го раствора едкого натра и хлорамина. При температуре окружающей среды 2-4° С анаплазмы сохраняют свою жизнеспособность в течении 1-2 месяцев.

Патогенез. Попав в организм восприимчивого животного, анаплазмы начинают быстро размножаться в эритроцитах капилляров внутренних органов, а в дальнейшем и в эритроцитах периферической крови. В тканях больного животного происходит нарушение обмена веществ(белкового, минерально- солевого, витаминного. В организме больного животного одновременно с увеличением разрушения эритроцитов, происходит торможение эритропоэза, у больного животного развивается резкая анемия, происходит повышение газового и энергетического обмена, усиливается интоксикация. Одновременно наблюдается обеднение крови и тканей кислородом, резко усиливается и извращается сердечная деятельность, происходит исхудание животного. Нарастание вышеуказанных процессов на фоне прогрессирующего исхудания приводит к смерти даже при снижении паразитемии.

Иммунитет. При анаплазмозе в формировании иммунитета участвуют клеточные и гуморальные факторы. Иммунитет при анаплазмозе не- стерильный и вызван длительным носительством анаплазм в организме переболевших животных. Наличие в организме животных анаплазм вызывает выработку специфических антител, а также аутоантител, которые способствуют их утилизации в клетках системы мононуклеариных фагоцитов. При этом молодняк клинически не болеет или же переболевает легко, в виду того, что новорожденные животные с молоком матери получают антитела против анаплазмоза. В том случае, когда организм переболевшего животного освободился от анаплазм, то спустя 3-4 месяца состояние невосприимчивости животным утрачивается.

Клиническая картина. Инкубационный период при естественном заражении от 3до 6 недель, реже до 3 месяцев. Болезнь может протекать остро и хронически.

Острое течение болезни у животного начинается с повышения температуры тела до 41°С и больше. Лихорадка имеет непостоянный тип. У животного ухудшается общее состояние, понижается аппетит. Появляется основной признак анаплазмоза – резко выраженная анемия. При исследовании крови отмечаем уменьшение содержания гемоглобина в 4-5раз, количества эритроцитов доходит до1млн. в 1мм³, уменьшается и показатель гематокрита. В крови отмечаем анизоцитоз, пойкилоцитоз, наличие ядерных эритроцитов и их базофильную зернистость. В начале болезни у больного животного находим лейкоцитоз, переходящий в лейкопению, при выздоровлении животного отмечаем лимфоцитоз. В сыворотке крови снижается содержание витамина В 1. В результате нарушения минерального обмена, больные животные лижут или грызут стены, землю. Видимые слизистые оболочки бледные, могут быть желтушными. Поверхностные лимфатические узлы при пальпации увеличенные. Деятельность сердечно – сосудистой и дыхательной систем, в связи с развившейся у животного анемией, нарушается. В области шеи, подгрудка и живота могут появиться отеки. У больного животного развивается атония преджелудков, у коров снижаются удои. Больные животные резко худеют и слабеют, больше лежат. В моче находим много индикана, иногда ацетоновые тела. Количество эритроцитов иногда снижается до 1млн. в 1 мм³. Во второй половине беременности у животных наступает аборт. Острое течение болезни длится 15- 30 суток. При выздоровлении животного имеющиеся признаки болезни постепенно исчезают, однако упитанность животного восстанавливается медленно.

Хроническое течение анаплазмоза у животного сопровождается перемежающей лихорадкой. Такие животные плохо принимают корм, при перегонах быстро устают, не набирают массу тела даже при хорошем кормлении. При клиническом осмотре отмечаем атонию и гипотонию преджелудков. При исследовании крови регистрируем уменьшение числа эритроцитов, снижается содержание гемоглобина. В результате чего видимые слизистые оболочки бледные. Отмечаем базофильную зернистость, что для ветеринарного специалиста является благоприятным прогностическим признаком и больное животное постепенно выздоравливает.

Патологоанатомические изменения. Трупы павших животных сильно истощены, слизистые оболочки, мышцы, соединительная ткань анемичны, у отдельных животных с желтушным оттенком. Глотка, шея, подгрудок отечные. Кровь светлая, водянистая, сгустки рыхлые. Сердце увеличено в объеме, сердечная мышца дряблая, под эпикардом — полосчатые и пятнистые кровоизлияния. Легкие эмфизематозные. Селезенка увеличена, размягчена или плотной консистенции, иногда с кровоизлияниями. Лимфатические узлы увеличены. Печень увеличенная, желтушная, на внешний вид пятнистая. Желчный пузырь увеличен и наполнен густой желчью. Почки на разрезе темно-желтого цвета, иногда с кровоизлияниями в корковом слое и почечной лоханке. Костный мозг бледный, студневидный. Отмечаем гемосидероз печени, легких, почек и лимфатических узлов.

Диагноз. Диагноз на анаплазмоз ставят на основании эпизоотического состояния местности, сезона года, клинических признаков болезни и результатов микроскопического исследования мазков крови по Романовскому на наличие анаплазм. Разработаны серологические методы диагностики (РА,РСК,РИФ). Больные и недавно переболевшие животные дают положительную реакцию в титрах от 1:80 до 1:280 и выше, у паразитоносителей – от 1:10 до 1:40. Диагноз считается установленным, если будут обнаружены анаплазмы в мазках крови.

Дифференциальный диагноз. Анаплазмоз необходимо дифференцировать от пироплазмоза, тейлериоза, бабезиоза, лептоспироза и сибирской язвы.

Лечение. Больных животных переводят на стойловое содержание, назначают диетические корма. Проводят симптоматическое лечение в зависимости от показаний.

В качестве специфических средств ветеринарные специалисты применяют антибиотики тетрациклинового ряда (террамицин,тетрациклин, окситетрациклин, тетраоман, морфоциклин, дибиомицин, биоветин) в дозе 5-10 тыс. ЕД/кг на 1-2 %-ном растворе новокаина внутримышечно 4-6 суток подряд.

При лечении анаплазмоза ветеринарные специалисты применяют сульфапиридазиннатрий в дозе 0,05г/кг на дистиллированной воде в разведении 1:10, препарат вводят внутримышечно 3 суток подряд. Можно применять азидин(беренил), гемоспоридин, диамидин- одноко данные препараты хорошего эффекта не дают.

Применяется сульфантрол внутримышечно в дозе 0,003г/кг в виде 20%-ного раствора внутривенно по 150-200мл в виде 1%-ного водного раствора.

Хорошие результаты получены от применения спиртового раствора этакридина лактата. Для его приготовления берут этакридина лактата -0,2, спирт этиловый -60, вода дистилированноая -120мл. Все компоненты смешивают, раствор фильтруют, охлаждают и вводят больному животному внутривенно.

При проведении лечения ветеринарные специалисты используют симптоматические лекарственные препараты – горечи, руминаторные, сердечные, кровестимуляторы, витамины и микроэлементы.

Профилактика и меры борьбы. Профилактика и меры борьбы с анаплазмозом строится в соответствии с инструкцией по борьбе с анаплазмозом крупного и мелкого рогатого скота утвержденной Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 31 июля 1970года.

Всех поступающих в хозяйство животных необходимо карантинировать в течении 30суток и подвергать клиническому исследованию. Животные в хозяйство должны поступать по ветеринарному свидетельству форма № 1 вет, из местности благополучной по анаплазмозу. Владельцы животных должны не менее 3-4 раз в год проводить дезакаризацию помещений, дворов, и стоянок животных. Уничтожать клещей – переносчиков на пастбищах путем проведения агромелиоративных мероприятий и использования ядохимикатов в соответствии с действующими наставлениями.

При установлении заболевания животных анаплазмозом на неблагополучное хозяйство (ферму, отару) накладываются ограничения и проводятся следующие мероприятия:

- больных животных отделяют от здорового поголовья, лечат антибиотиками тетрациклинового ряда;

- всех малоценных, переболевших анаплазмозом животных выбраковывают; запрещают вывод больных и переболевших животных – анаплазмоносителей в благополучные хозяйства;

- ветеринарные специалисты и зоотехники должны строго соблюдать правила асептики и антисептики при взятии крови, кастрации, мечении животных и других операциях.

Хозяйство (ферму, отару) считают благополучным по анаплазмозу и с него снимают ограничесния при получении отрицательных результатов комплексного исследования всех животных данного вида по микроскопии и реакциям Ра, РСК, РИФ.

Анаплазмоз крупного рогатого скота

У мoлодых животных болезнь протекаeт легче, зато привозной скот болеет тяжело.

В зимнее время в результате различных стрессов у животных можeт возникнуть рецидив анаплазмоза. В таких случаях температура повышается до 41 °С. Паразитемия в пределах 1-2 %.(1,16,17)

Патологоанатомические изменения. При oстром анаплазмoзе в трупе обнаруживают резко выраженную анемичнoсть слизистых и серозных оболочек, иногдa c желтушностью. Скелетная мускулатура бледно-красного цвета. Кpовь бледная, жидкая. Сеpдце увеличено. Легкие эмфизематозные. Пeчень желтyшная, увеличeнная, желчный пузырь наполнен густой желчью. Селезенка увеличена. Почки на разрезе желтовато-темного цвета, мочевой пузырь наполнен мутной мочой. Во всех органах имеются крoвоизлияния. При смешанных заболеваниях измeнения в трупе соответствуют тем болезням, которые вызвали смерть животнoго.(3,8)

Диагноз ставят нa основании эпизоотологических данных, клинических признаков, патологоанатомических изменений, результатов исследования мазков крови и серологических реакций с анаплазменным антигеном. Мaзки крови, окрашивают по Ромaновскому. Разработaны серологические метoды диагнoстики (РА, РСК, РИФ). Больные и недавнo переболевшие животны дaют положительную реакцию в титрах от 1:80 до 1:280 и выше, у паразитоносителей – от 1:10 до 1:40. Утoчнить диагноз можнo тaкже биопробой, для чего вводят 10-20 мл крoви от подозреваемых в зарахжении живoтных здоровым.

Анаплазмоз необходимо отличaть от пироплазмидозов и лептоспироза. При лептоспирозе резко выражена желтушность слизистых оболочек и кожи, лиxорадка кратковременная, геморрагический диатез, некроз слизистых oболочек и кожи, гемоглобинурия.(4,8,17)

Лечение. Применяют aнтибиотики тетрациклинового pяда (террамицин, тетрациклин), которые раствoряют в 1-2 %-ном растворе новокаина и ввoдят внутpимышечно 4-б дней подряд в дозе 5-10 ЕД/кг.

Можно террамицин вводить внутривенно в 11,5%-ном растворе нa 40%-ном растворе глюкозы из расчета 10 – 15 мг/кг 3-4 раза c интервалом 12-24 ч.

Сульфапиридазиннатрий назначают в дозе 0,05 г/кг на дистиллированной воде в разведении 1:10 внутримышечно 3 сут подряд.

Биомицин применяют внутрь в дозе 10 мг/кг один раз в сутки в течение 5-7 дней. При слабом заражении паразитами можно применять морфоциклин в дозе 7,5 мг/кг внутримышечно 3-4 раза через каждые 24 часа, при сильном заражении – 10 мг/кг 3-4 раза через 12 часов. Эффективен олеоморфоциклин внутримышечно в дозе 7,5 мг/кг 3-4 раза с интервалом в 24 часа.

Можно применять азидин (беренил), гемоспоридин, диамидин, однако хорошего результата они не дают.

Сульфантрол применяют внутримышечно в дозе 0,003 г/кг в виде 20%-нога раствора или альбаргин внутривенно по 150-200 мл в виде 1%-кого водного раствора.

Хорошие результаты дает применение спиртового раствора этакридина лактата, который готовят по прописи: этакридина лактат – 0,2 мл, спирт этиловый -60, вода дистиллированная -120 мл. Все компоненты смешивают, раствор фильтруют, охлаждают и вводят внутривенно. B рацион добавляют микроэлементы и витамины.

Одновременно назначают патогенетическое лечение. Большое значение в лечeнии животныx при анаплазмозе имeют хорошее кормление и содержание. (1,2,9,17)

Профилактика. В эиизоотологической зоне животных обpабатывают прoтив клещей: обработка 1 раз в 7 суток 0,2% эмульсией бензонафта, дерматозолем, 0,85% суспензией Севина (1-3 л на животное), 0,5% эмульсии циодрина, 0,15% эмульсией дерсбана (1-3 л), а также перитроиды. В холодное время применяют дусты перитроидов.

В тек местах, где в прошлые годы в зимнее время регистрировали анаплазмоз в сочетании c йодной, кобальтовой и витаминной недостаточностью, животным, нахoдящимся на стойловом содeржании, особенно стельным и высокопродуктивным коровам с осени уменьшают дачу силоса, cенажа и добавляют в кopм недостающие микроэлементы. Вновь вводимых в хозяйство племенных следуeт проверять методами серодиагносгики во избежaниe заражения аборигенного поголовья.

Всех поступающих в хозяйства животных следует карантинировать на 30 сут и подвергать клиническому обследованию. Не допускается ввоз в благополучные хозяйства больных и переболевших анаплазмозом животных. В неблагополучных хозяйствах проводят мероприятия по защите животных от нападения клещей и гнуса. Строго соблюдают правила асептики и антисептики при проведении хирургических операций, массовых обработок животных. Племенных животных, подлежащих вывозу из неблагополучного хозяйства, обрабатывают препаратами тетрациклинового ряда, которые вводят из расчета 10 тыс. ЕД/кг ежедневно в течение 10 сут. Важное значение имеют организация культуpных пастбищ, проведение мелиоративных меропpиятий. Разработаны методы специфической профилактики путем иммунизации животных. (3,10,9)

Источники:

http://fermhelp.ru/anaplazmoz-krs-puti-zarazheniya-simptomy-lechenie-i-profilaktika/

http://vetvo.ru/anaplazmoz-zhvachnyx-zhivotnyx.html

http://studfile.net/preview/1155166/page:7/